政治家、哲学者、劇作家…セネカという人物

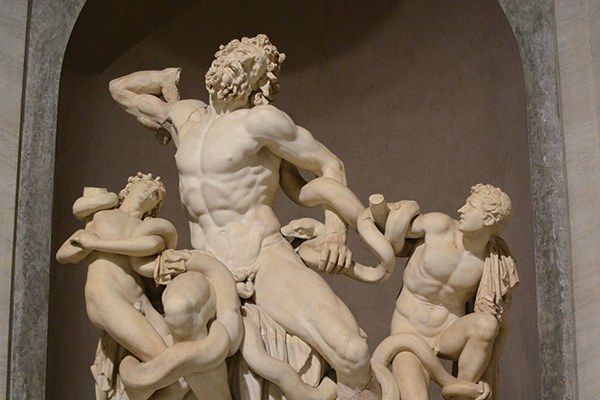

ラオコーン像/バチカン美術館(画像・PIXTA)

怒りの研究を進めるにあたって、欠かせない本があります。それが、セネカの『怒りについて』というものです。今は岩波文庫に入っていますが、他の二つの論文の後に、「怒りについて」が収録されています。

セネカという人の本当の名前は、ルーキウス・アンナエウス・セネカといいます。古代ローマ帝国の政治家であり、哲学者であり、詩人であり、劇作家でもあるという多才な人物でした。

亡くなったのは65年4月とはっきりしていますが、生まれた年は紀元前1年とも4年ともされていて、はっきりしません。政治家ということでは、ローマ帝国の第5代皇帝・ネロの家庭教師で、後にそのブレーンとなりました。劇作家としては、『トロイアの女たち』『オエディプス』『アガメムノン』といった有名な悲劇を書いていますから、現代の演劇にも多大な影響を与えているといえます。

宗教との関連でいえば、イエス・キリストの同時代人ということになります。イエスは、紀元前4年頃に生まれているともいわれていますから、セネカとまったく同じ時期に生まれていたのかもしれません。

このように説明すると、セネカという人物の生きた時代がどういったものであり、そのなかでセネカ本人がどういった役割を果たしたかが、おぼろげながら分かってくるはずです。そのことは、彼の論じる怒りの問題とも深く関係しています。

セネカは、この「怒りについて」という論文を、自身の長兄であるノウァートゥスに献呈しています。冒頭に記されていますが、長兄が「どうしたら怒りを和らげられるかについて執筆を求め」てきたことがきっかけになっていました。

長兄は執政官という立場にありましたから、ローマ帝国の権力の側にありました。そうした人物が、弟に怒りを和らげる方法についての指南を求めたというのですから、兄の目にも弟は相当に賢い人間に見えたことでしょう。ただ、ここでふれられている怒りというものは、ただ腹が立つといった次元のものではないことを理解しておく必要があります。

バックナンバー「 宗教学者 島田裕巳の“怒りの研究”」