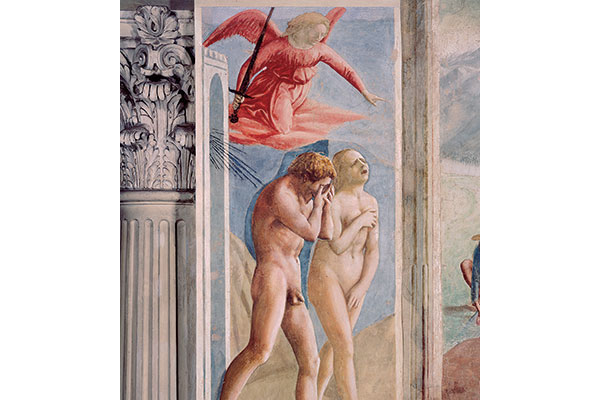

歴史に残る恐ろしい“怒り”

セネカは怒りという情念について、次のように述べています。「情念」という言葉が使われていることからして、ただ事ではない気配が漂ってきます。

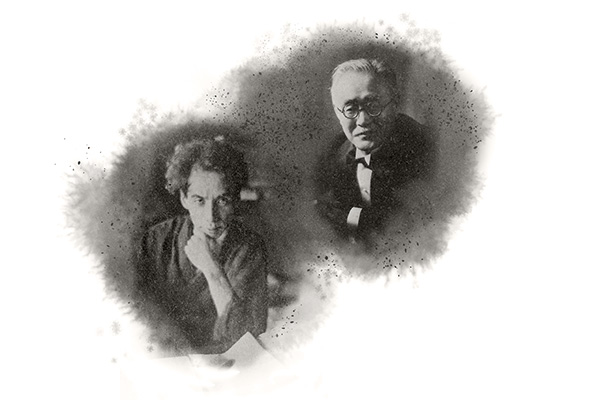

「これは全体が駆り立てられ、激情のなすがまま、苦痛、武器、血、拷問を求め、一片の人間性もない欲望に哮り狂い、他者を害するまで己を忘れ果て、矢玉の注ぐ中へ突進する。復讐に燃え、復讐者自身、もろともに引き倒さずにはおかない」

この怒りについての説明は、ひどく恐ろしいものです。実際、セネカはこの後で、「怒りとは短い狂気であると言った識者たちもいる」と述べています。確かに、セネカの説明する怒りは、限りなく狂気に近いものです。

たとえば、かの大哲学者のアリストテレスが家庭教師だったアレクサンドロス大王の場合ですが、その怒りには「獣性」が含まれていたといいます。

アレクサンドロス大王は、一緒に育てられたクレイトスが自分の思い通りにならなかったので、宴会の最中に剣で刺し貫いて殺してしまいます。後から後悔はしたようですが……。さらに、仲間のリューシマコスをライオンの前に投げ出します。幸い、リューシマコスはそれを逃れ、自らが王になったときには、そのせいで穏和になったといいます。

そして、友人のテレスポロスに対しても残虐の限りを尽くすのですが、とても詳しいことはここで書けません。あまりにおぞましいからで、興味がある方は岩波文庫に当たってみてください。

バックナンバー「 宗教学者 島田裕巳の“怒りの研究”」