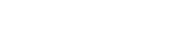

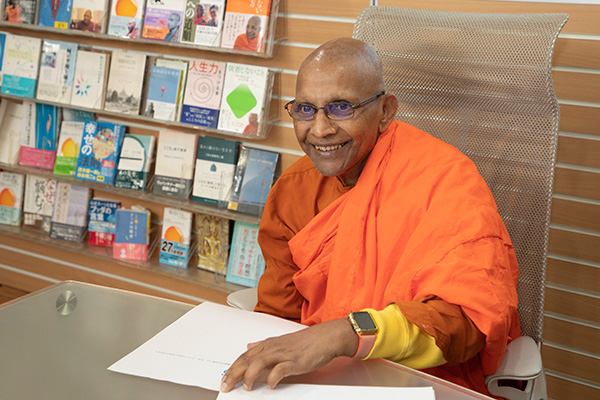

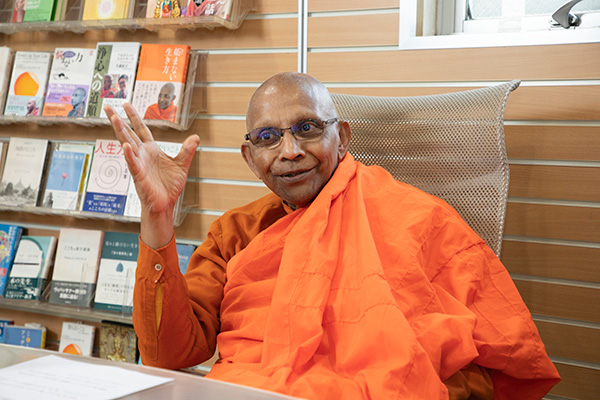

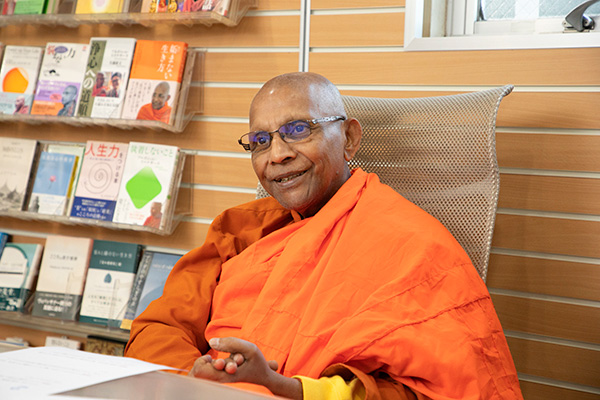

——プラユキさん。パーリ経典のみを所依の経典とするテーラワーダ仏教ですが、大乗経典にある「仏性」を、プラユキさんはどのように理解されていますか。

プラユキ 「仏性」は大好きな言葉の一つです。わたしの場合は「ブッダ・クオリティ」というような感じで「仏性」を理解しています。我々はまだブッダとしてのクオリティを体現されてはいないけれども、誰でもがブッダになれるポテンシャル(潜在的可能性)があると。

何はともあれ、そうした可能性には特に頓着せず、いまここで直面している現実の苦しみに向き合い、取り組んでいくことが一番ではないかと思います。苦の中に埋没している限り、「仏性」はいつまでたってもポテンシャリティのままです。「苦」を見極め、解決を図っていくことでおのずと「仏性」も顕現してくるのではないでしょうか。

また、そんな意味で、「私たちは仏性そのものだ」というような言い回しが、自身のいまここにある現実の苦しみや直面している問題から目を背けさせてしまう、いわゆるスピリチュアル・バイパッシング的なレトリックにならぬよう注意も必要ではないかと思います。

——今、プラユキさんからは、修辞として言葉を巧みに用い、人の宗教的、美的感性にのみ訴える場合の危険性が指摘されました。一照さん、大乗のお立場からいかがですか。

一照 そうですね。プラユキさんが危惧するように、レトリック、批判されるところの「文飾の技巧」に堕したら確かに危険です。

大切なのは、「悉有仏性」という「本来性」を言う時、修行の成果としての「本来」ではないし、修行しないから「仏性」はない、という話でもない。僕らの信仰とか修行とかとは全く関係なく、本来そうなっている絶対の事実というのが大乗の言う「本来性」なのです。

ところが、「現実はそうなってないじゃないか」という話に、当然のことながらなっていきます。それを「現実性」と呼びます。道元さんは、どちらかというとこの「現実性」よりも、「本来性」の事を語ります。仏の眼から観た世界を伝えているのだ、そう道元さんは言うのです。

どうですか。「悩まなくてもいいことに悩んで」いませんか? 仏性なのに仏性になっていない現実がそこにあるでしょう?

僕らにとってはそれが課題になっている訳です。「本来性」を「本来性」としてここに事実として実現する。それが人間の課題となります。と同時に、ここで修行の必要性が問題となってくるのです。修行というのは「本来性」への回帰です。ここから他所へ行くのではなくここに還っていく——。

本来はここに落ち着いていていいはずなのに、なんか僕らは自分でドラえもんのタケコプターみたいになって「我(が)」を一生懸命パタパタパタパタして地から浮いちゃっている。そこで、内山興正老師はこう言います。

「いずれ死んで落ちては行くけど、生きている間に〈降り〉て、此処を楽しもうじゃないか」。

「貪瞋痴」がパタパタと頭の中で回転すると、それが浮力となって浮き上がってしまう。現実から浮き上がって「本来性」から遠のいてしまうのです。その時必要なのが回帰。「行くのではなく還る」。だんだんスローダウンして此処にソフトラウンディングする。それが「本来性」に還ってゆく、ということです。

——この「本来性」「現実性」を態度——「大乗」「小乗」という態度で語るとなると、どのようなことになりますか。

一照 小乗はこの「本来性」には目が向かず、「現実性」の視点からのみ、それを裏返した「理想状態」を想定してそこに向かって行こうとする。「本来性」を離れて、仮想の「本来」を想定してそれを目指すのが小乗的。もちろん、これもメンタリティとしての「小乗」です。

こう言ったらどうでしょう。

凡夫が考えた「本来性」は凡夫の妄想した「本来性」でしかない。それは本当の「本来性」ではない。賢くない奴、つまり凡夫が「賢くなりたい」と願って想像した賢さは、賢くない奴の中の愚かさが投影した「賢さ」に過ぎない。たといそれが達成されたとしても、それは「凡夫の延長」で、むしろ「馬鹿(凡夫)」に念がいっただけ。少しも賢くなってはいないということです。

「貪瞋痴」のエネルギーで、頑張って「貪瞋痴」を無くそうとする態度は、「本来性」から遠ざかるだけです。そうではなく、「この俺」を強く感じさせてくれる自我の頑張りを逆に弱めていく。自我からは出てこないことをしないと、彼岸には渡っていけないのです。「貪瞋痴」を振り回して浮き上がっている人は、それが〈私〉の人生だと信じ込んでいるから、それを止めるなどということは、発想としては全く出てこないでしょうね。

でも、地面に降りた人が、実際、過去にいた。その人が遺した教えとか実践から僕らが学んで、凡夫の考えからは決して出て来ないことをやってみる。すると浮き上がっていた者が本当に降りて来られるのです。

これは、「なんで凡夫に仏道修行が可能となるのか」という修行論の本質につながります。一つは「本来性」があるということ。それから、実際、降りた人が遺してくれた教えと実践があるからです。

僕は、坐禅した当初からそういうことを感じていました。「自分からは、絶対、こんな坐禅みたいなものは出て来ないだろうな」と。だから最初に〈降りた〉人は凄いなと思います。でも、言われてみればそんなに難しいことではない。「コロンブスの卵」みたいなものなんですけどね。

——今回、インタビュー記事「その3」では、大乗仏教の教義を中心に学びを深めてまいりました。「仏性」の語に関しては、一照さんには道元禅師の大乗的壮大な世界観を垣間見させていただきました。プラユキさんからは、「ブッダ・クオリティ」という、潜在的可能性としての「仏性」理解の大切さを教えていただきました。本日も、誠にありがとうございました。