画像・AdobeStock

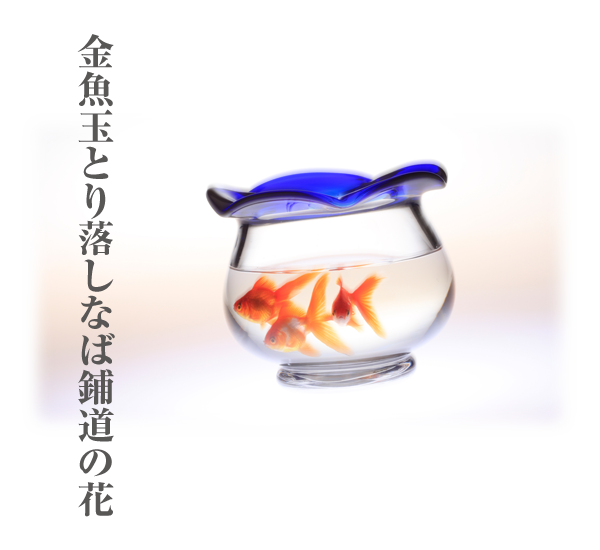

金魚玉とり落しなば鋪道の花 波多野爽波

金魚を飼ったことはありますよね。琉金や蘭鋳など真っ赤な鰭をゆらゆらさせて泳いでいる様子は涼しそうですね。その金魚を容れるための丸いガラスの容器が金魚玉です。軒先に吊るして楽しみます。そのガラスの金魚玉を買って細い紐でくくったものを手に持って舗道を歩いているのです。もし、手がすべって金魚玉を落してしまったらば、金魚玉が割れてしまって、ガラスの破片やら金魚やらが舗道に散らかってまるで「花」のようだと思ったのです。実際は落していないのですが、落してしまうかもしれないという強迫観念に対する気づきが俳句になっているわけです。

チューリップ花びら外れかけてをり 波多野爽波

春になると、赤や黄色のチューリップが咲きますよね。咲き満ちた花がそろそろ散りそうなのです。その花の一片が花茎から外れかけようとしているところをよく見て俳句にしています。この句にも、今にも外れて落ちてしまうのではないかという不安感があるように思います。

西日さしそこ動かせぬものばかり 波多野爽波

西に傾いた夏の太陽の日差しが部屋の奥まで差し込んできます。書斎なのでしょうか。机の上には、書類やら本やら必要なものが置かれており、動かされたら困るなと思っているのです。

そして、台風のさなか、キッチンはと見れば、ソース壜が汚れて立っていることに目が行ってしまうのです。

ソース壜汚れて立てる野分かな 波多野爽波

というように見たもの、気づいたものを即興的に俳句にしてしまうのです。

炬燵出て歩いてゆけば嵐山 波多野爽波

冬ざるるリボンかければ贈り物 波多野爽波

など楽しい俳句を作ってしまう爽波は、「世俗にまみれ虚飾に満ちた自己をいかにして洗い流し、有りの儘の自己をそこに現出させるかが最大の眼目」であると「自作ノート」で言っています。そして、見たものをどんどん俳句に詠んでゆき、どしどしと捨ててゆくのであります。この多作多捨をすることで、常識的な目の鱗が剥がれていって、心の眼が澄んでくるというのです。この見たものを俳句に詠んでいくことを「写生」と言いますが、爽波は「写生の世界は自由濶達の世界である」と言うのです。写生をすると心が自由になれるというわけですね。つまり、自我が消えてゆくのではないでしょうか。

鶴凍てて花の如きを糞りにけり 波多野爽波

* * *

私たちは春夏秋冬の移ろいのなかで暮らしています。俳句は、悠久の時間の流れのなかにあって「いま」という時間と、私たちの目の前に広がっています空間における「ここ」という断面を切り取って詠みます。

芭蕉は、「物の見えたる光、いまだ心に消えざるうちにいひとむべし」と言っております。この「物の見えたる光」に気づき、それを受け止めて十七音にしてゆくのです。 そして、「物の見えたる光」を受け止めるには、正しく見るということが必要になってくると思います。それを俳句として正しく語ることよって心が解放されていくのです。

石嶌 岳(俳人)